Voyages volcaniques sur la ceinture de feu du Pacifique

Aurère, Îlet à Malheur, Îlet à Bourse, Cayenne, Grand Place, La Nouvelle, Les Lataniers, Les Orangers, Roche Plate et Marla sont les principaux îlets ou hameaux du cirque de Mafate, le plus sauvage des trois grands cirques du massif du piton des Neiges à La Réunion. S'étirant sur quatorze kilomètres selon l'axe nord-sud, ce cirque, uniquement accessible à pied ou en hélicoptère, est creusé de profondes vallées séparées par deux crêtes infranchissables. Partout, coulent des rivières – la principale est celle des Galets – et des torrents impétueux qui lors de la saison des pluies, participent activement à l’érosion en provoquant éboulements et ravinements. Seuls les pitons résistent et l'horizon tout entier est un océan de pitons...

Ce soir, à Cilaos, après quinze jours passés dans le cirque, je prends quelques notes sur mon carnet et je termine par cette recommandation : « Mafate fait incontestablement partie des contrées lointaines qui possèdent un charme particulier, presque envoûtant : y retourner absolument ! ». Je m’offre ensuite un repas traditionnel en optant pour le cari porc boucané accompagné de riz et de haricots. Les réjouissances se poursuivent avec la douceur de notes sucrées que procure une mousse aux fruits de la passion. Elles s’achèvent avec le « pousse-café » local, du rhum arrangé à la banane. Ensuite, la nuit prend la saveur de l’attente et bercé par le tambourinement de la pluie, je m’endors en pensant aux merveilles à venir…

Au petit matin, les nuages de la veille sont partis et la lumière projette sur les crêtes alentours des reflets roses pastel. Je pars à pied vers l’une des montagnes qui fait la réputation de l’île : le piton des Neiges (3 070 m). L’ascension n’oppose pas de difficultés et la dénivelée est vite avalée. Sur le toit de la Réunion, j’installe ma tente, l’ouverture tournée vers l’est, sur le levant pour que ma maison de toile soit ensoleillée dès les premiers rayons du matin. Après une nuit courte, je m’extirpe de mon duvet et sors affronter l’aube glaciale. Je me réchauffe au liquide brûlant d’un café en regardant le soleil se hisser peu à peu au-dessus de l’horizon, dans une douce explosion de lumière. D’abord timide, la chaleur qu’il prodigue devient rapidement agréable. Là-haut, les vues que la montagne offre qu’elles soient lointaines ou proches, dans la ligne d’horizon ou plongeantes sont toutes magnifiques. Après une longue période de contemplation, je reprends ma marche vers l’autre piton célèbre de l’île, celui de la Fournaise (2 632 m), plus bas et moins pacifique. Lorsque j’atteins son sommet, je suis frappé par l'immensité du cratère vomissant la fumée à pleins bords. C’est lui qui établit la communication avec les couches souterraines bouillonnantes. C’est par lui que s’expriment parfois les forces prodigieuses de la nature lorsqu’il exhibe à la vue de tous ses éruptions, qu’il souffle du soufre, qu’il rugit comme un monstre et qu’il vomit des torrents de lave. Je reste des heures à admirer cette bouche béante à ciel ouvert. C’est l’une des plus actives de la planète. Elle occupe probablement le premier rang mondial par la fréquence de ses éruptions : depuis 1650, date des premières traces écrites, près de trois cent éruptions ont été enregistrées. La plupart se produisent dans « l'enclos » – zone complètement inhabitée autour du volcan – ou dans les cratères sommitaux de manière effusive. Parfois, elles débordent de l'enclos et touchent des zones habitées comme en 1977 où les coulées ont détruit une partie du village de Piton Sainte-Rose.

Le lendemain, je profite de mon passage à Bourg-Murat pour visiter la cité du Volcan créée en 1992 à l’initiative du célèbre couple de volcanologues Maurice et Katia Krafft qui ont largement étudié les éruptions du piton de la Fournaise.

À l’intérieur de la cité, je fais un voyage dans les entrailles de la Terre et dans mes souvenirs. Au fil de la visite, je redécouvre des notions qui étaient restés graver dans mes cahiers de sciences naturelles du lycée : la tectonique des plaques, les phénomènes de subduction, la formation des caldeiras, la théorie de la dérive des continents de Wegener… J’apprends que la lave est rouge sombre jusqu’à 900°C, rouge claire de 900°C à 1050°C, orangée de 1050°C à 1150°C et jaune au-delà.

Dans une grande salle, je revois sur une maquette la structure interne du globe divisée en couches concentriques qui se maintiennent selon le principe de la flottaison : si l’on verse de l’huile, de l’eau et du sirop dans un verre, les trois liquides s’arrangent selon trois couches superposées, le liquide le plus dense se retrouvant au fond du verre. Selon ce même principe, à l’intérieur de notre planète, se superposent, du centre vers l’extérieur, le noyau interne, le noyau externe, le manteau et la croûte océanique (quelques kilomètres d’épaisseur) ou la croûte continentale (quelques dizaines de kilomètres d’épaisseur) qui flottent sur le manteau à la manière d’un iceberg sur l’océan. Ces croûtes sont découpées en plaques de grande dimension connues sous le nom de plaques lithosphériques. Ces plaques se déplacent lentement à la surface du magma sous-jacent, beaucoup plus chaud et plastique. Lorsqu’elles entrent en collision, l’énergie est libérée sous forme de tremblements de terre et d’éruptions volcaniques.

Dans une petite salle, une série de croquis illustre le film d’une éruption volcanique : une cheminée du volcan est relié à une chambre magmatique qui communique avec le manteau supérieur et contient du magma ou roche en fusion ; quand ce magma est très visqueux, il finit par boucher la cheminée ; pendant ce temps, dans la chambre magmatique, l’activité continue et des bulles de gaz se forment ; elles remontent vers la surface en poussant le magma ; ces remontées s’effectuent par saccades et s’accompagnent généralement de petits tremblements de terre ; le cône volcanique se déforme et gonfle ; lorsque la pression atteint une valeur seuil, elle fait exploser le bouchon de la cheminée ; le sommet du volcan est alors pulvérisé et une énorme quantité de poussières, de débris de roches incandescentes et de gaz est projetée dans l’atmosphère…

Dans un couloir qui relie deux salles, les roches volcaniques émises lors des éruptions sont posées sur des étagères suffisamment larges pour accueillir de gros spécimens : ce sont des basaltes (ils représentent 90% des roches volcaniques), des rhyolites, des andésites, des obsidiennes, des pierres ponces… et même des cheveux de Pelé.

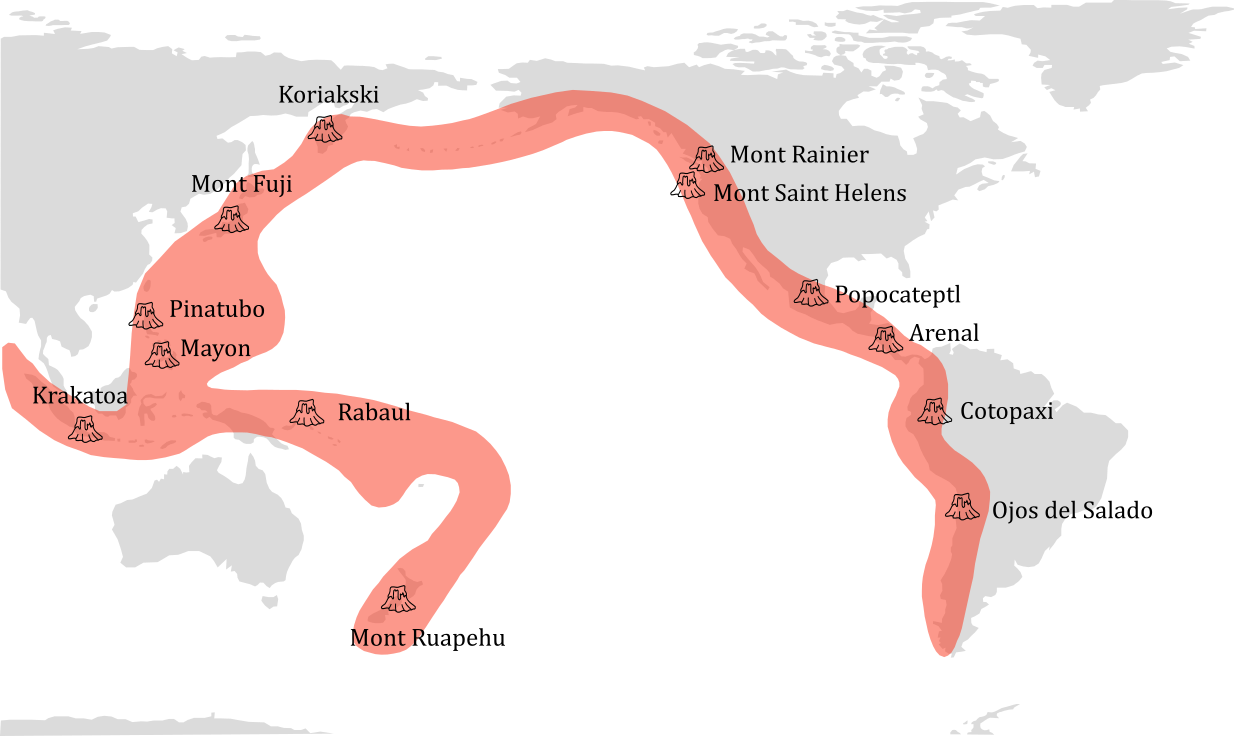

Enfin, dans une grande salle, sur tout un pan de mur, une immense carte présente la « ceinture de feu » du Pacifique. Je reste de longues minutes devant cette carte qui allume des étincelles dans mes yeux de scientifiques et de voyageurs : « ceinture de feu », la magie des mots opère… Je m’imagine traverser à pied cette longue guirlande de régions volcaniques qui s’étire sur 40 000 kilomètres : depuis la Terre de Feu, elle remonte le continent sud-américain le long de la cordillère des Andes (Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie), traverse l'Amérique centrale (Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Guatemala), longe les zones côtières de l'Amérique du Nord (Mexique, États-Unis, Canada) jusqu'en Alaska, traverse l’archipel des îles Aléoutiennes sur la mer de Béring, visite l’extrême nord-est de la Sibérie dans la péninsule de Kamtchatka (Russie) avant de rejoindre les archipels d’îles de l’océan Pacifique (Japon, Philippines, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Tonga) et de terminer sa course sur la « Terre du long nuage blanc » (Nouvelle-Zélande). C'est sur cette ceinture de feu bouillonnante que se produisent la plupart des tremblements de terre et des événements volcaniques dans le monde. Et c’est une ceinture suffisamment vaste pour que s’y perde n’importe quel chercheur de merveilles…

De la vision de cette carte, est né ce projet de voyages volcaniques autour du monde le long de la ceinture de feu du Pacifique, véritable creuset de merveilles où la nature est si belle qu’elle paraît parfois surnaturelle.

Voyages volcaniques, c’est l’histoire de sept voyages sur la ceinture de feu pour découvrir des régions couvertes de volcans, parmi les plus puissants de notre planète :

- voyage sur les géants de l’Atacama (Chili),

- voyage à travers la cordillère Royale (Bolivie),

- voyage sur les Hautes Terres du Guatemala,

- voyage dans le temps: de l’Empire byzantin vers l’an 500 au volcan Popocatepl aujourd’hui (Mexique),

- voyage dans les grands parcs de l'Ouest américain jusqu'au cœur du Yellowstone, dans le wilderness du Wyoming (États-Unis),

- voyage littéraire avec Julie Boch et Émeric Fisset au Kamtchatka, le paradis des ours et des volcans (Russie),

- voyage sur les terres fumantes du pays Maori (Nouvelle-Zélande)

Dans les grands parcs de l'Ouest américain jusqu'au cœur du Yellowstone (États-Unis)