Hautes Terres du Guatémala

Je me trouve à bord d’un « chicken bus » ou « camionetas », un minibus bariolé « s’en fout la mort » comme tous ceux du pays. Sa capacité semble infinie pour le chauffeur et son « ayudante » (chargé de vendre les places). Alors que le véhicule est déjà bondé, que son toit est chargé de valises, de baluchons et de caisses contenant des animaux domestiques, l’ayudante continue de claironner les destinations et actionner le klaxon pour presser les éventuels retardataires. Quelques minutes plus tard, les banquettes de trois sont occupées par cinq ou six personnes et tout le monde s’entasse au prix de savantes contorsions. Le désordre est indicible. À chaque arrêt, des vendeurs montent et proposent leurs produits, souvent des sucreries, plus rarement des remèdes miracles…

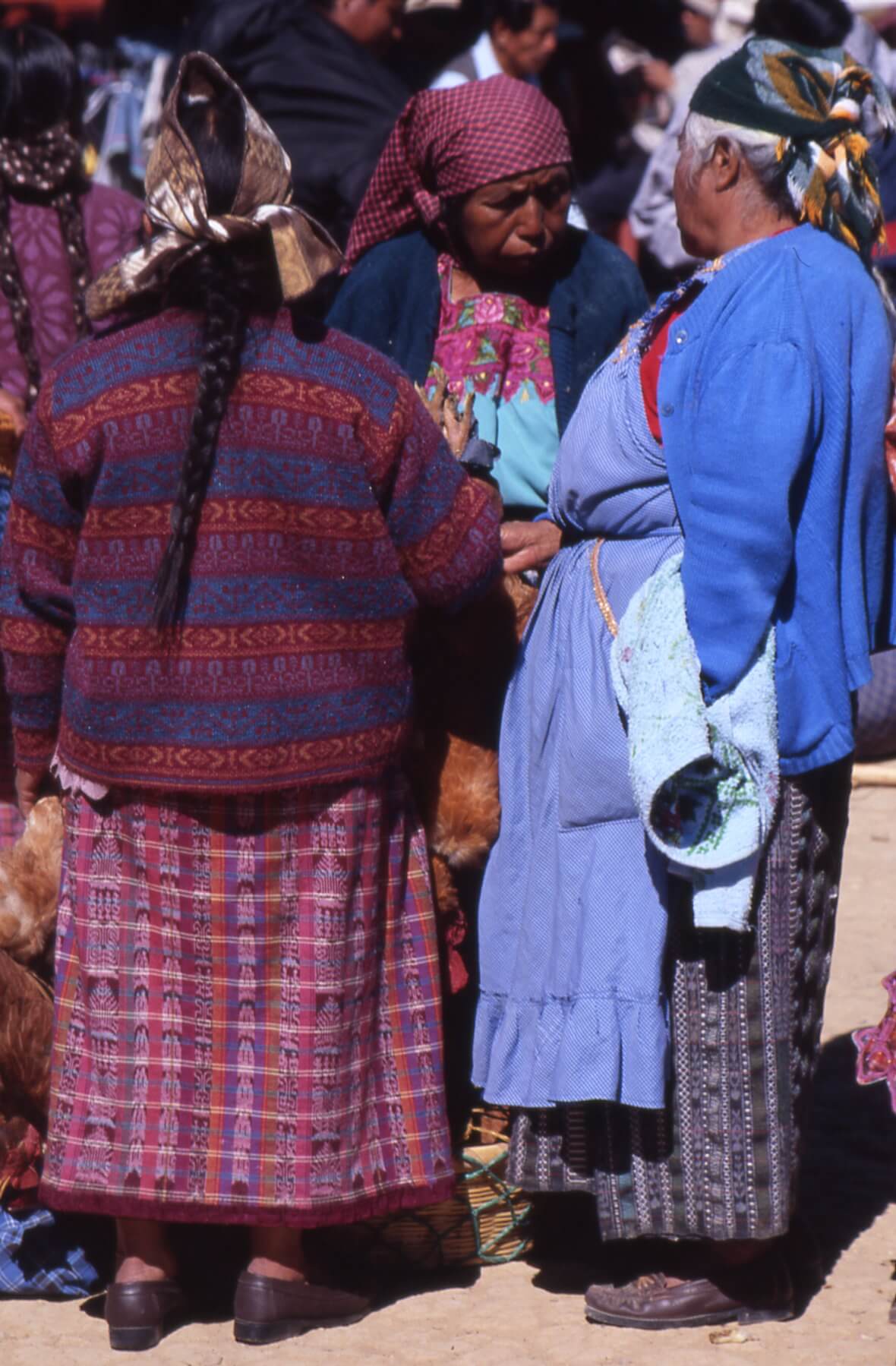

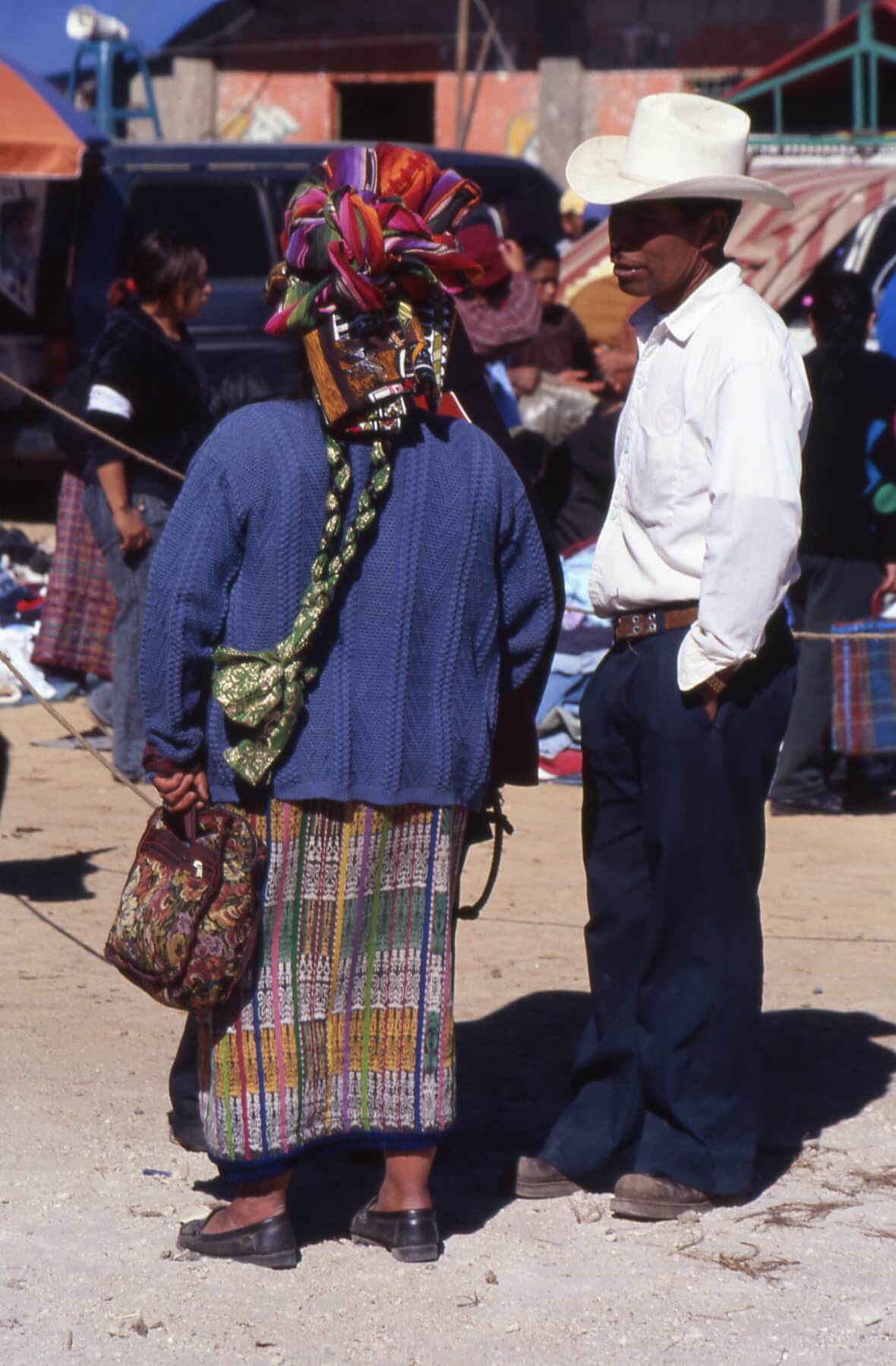

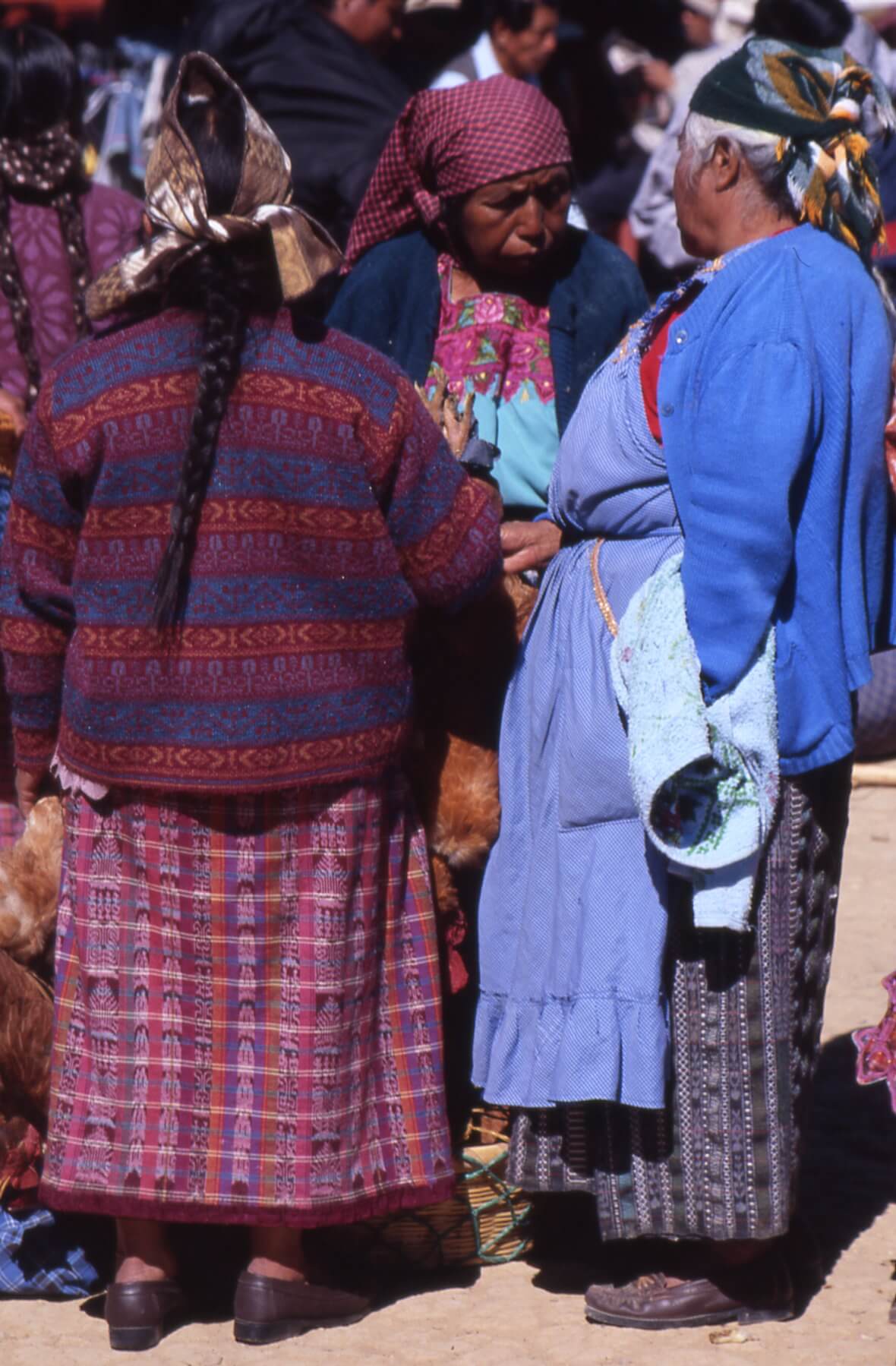

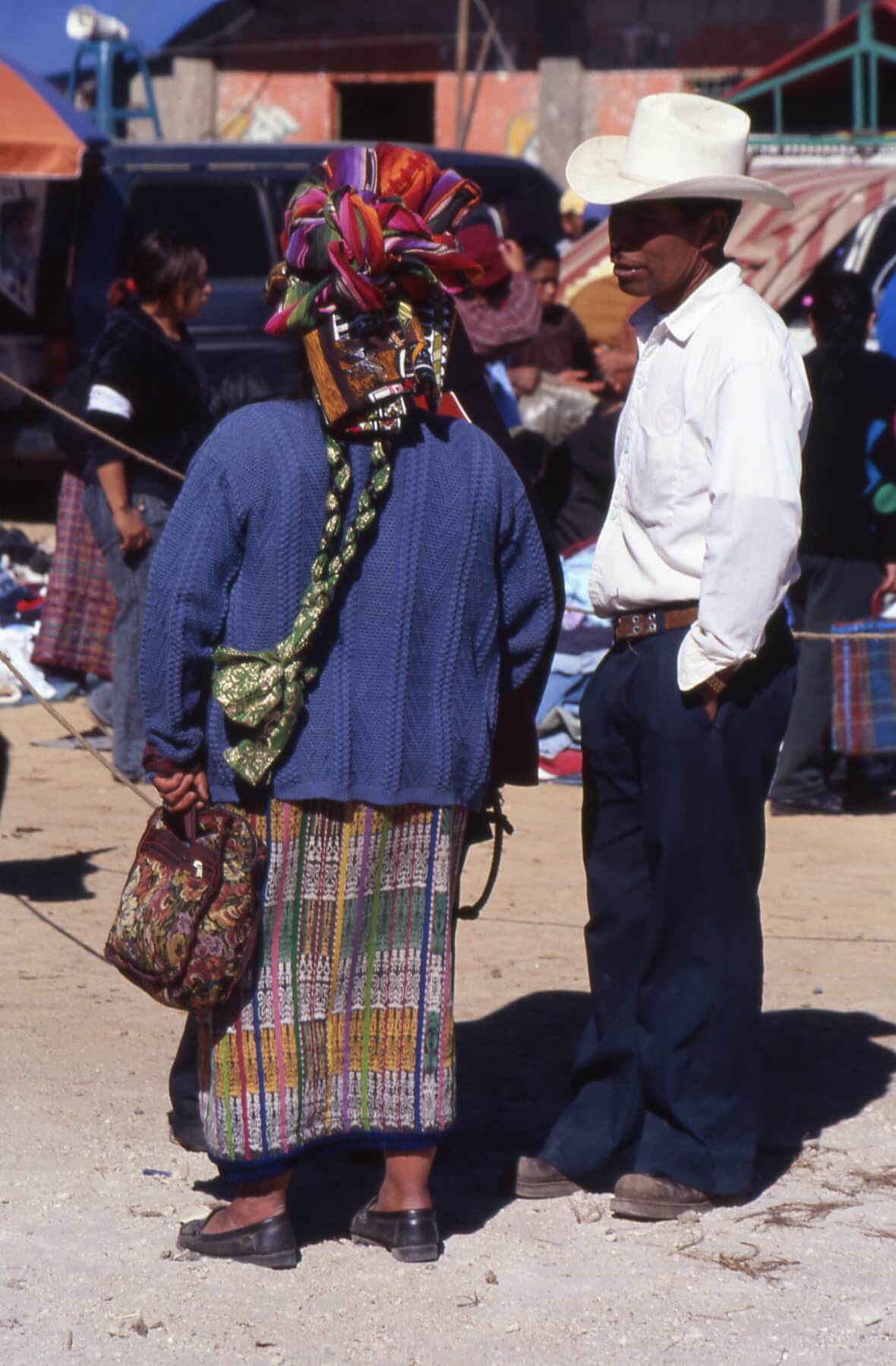

Prendre ce bus dès la sortie de l’aéroport me plonge immédiatement au cœur du quotidien guatémaltèque. Le bus traverse d’abord la capitale économique, gouvernementale et culturelle du pays officiellement Nueva Guatemala de la Asunción, souvent nommée Ciudad de Guatemala ou « ville de Guatemala » pour la distinguer du nom du pays. Puis, il quitte rapidement l’effervescence urbaine de la plus grande métropole et de la capitale la plus élevée (1 592 m) et la plus froide (avec une température moyenne annuelle est de 21 °C) d'Amérique centrale pour parcourir les petites routes de campagne et traverser de petits villages aux maisons basses et colorées avec toutes les nuances de jaune, d’orange, de rouge et de vert. Vers midi, il fait une halte à Chichicastenango, en pays Quiché, où se déroule tous les dimanches, l’un des plus grands marchés traditionnels du pays avec ses tissus chatoyants, ses masques en bois et ses magnifiques étals de fruits, de légumes et d’épices. C’est un véritable feu d’artifice de couleurs. Les touristes se retrouvent, en quelques minutes, couverts de la tête aux pieds de bonnets, gilets ou pulls en laine, si typiques, tellement indiens avec leurs broderies et leurs motifs en tout genre. Le huipil, le vêtement traditionnel féminin par excellence, est incontestablement le plus décoré. « Deux pièces de tissu rectangulaires sont cousues ensemble dans le sens de la longueur. Au centre, la couture s'interrompt pour laisser passer la tête. L'étoffe est ensuite pliée en deux et cousue sur les bords, la couture s'arrêtant avant le repli pour laisser passer les bras. L'encolure peut être plus travaillée, et former un cercle ou un carré(1) ».

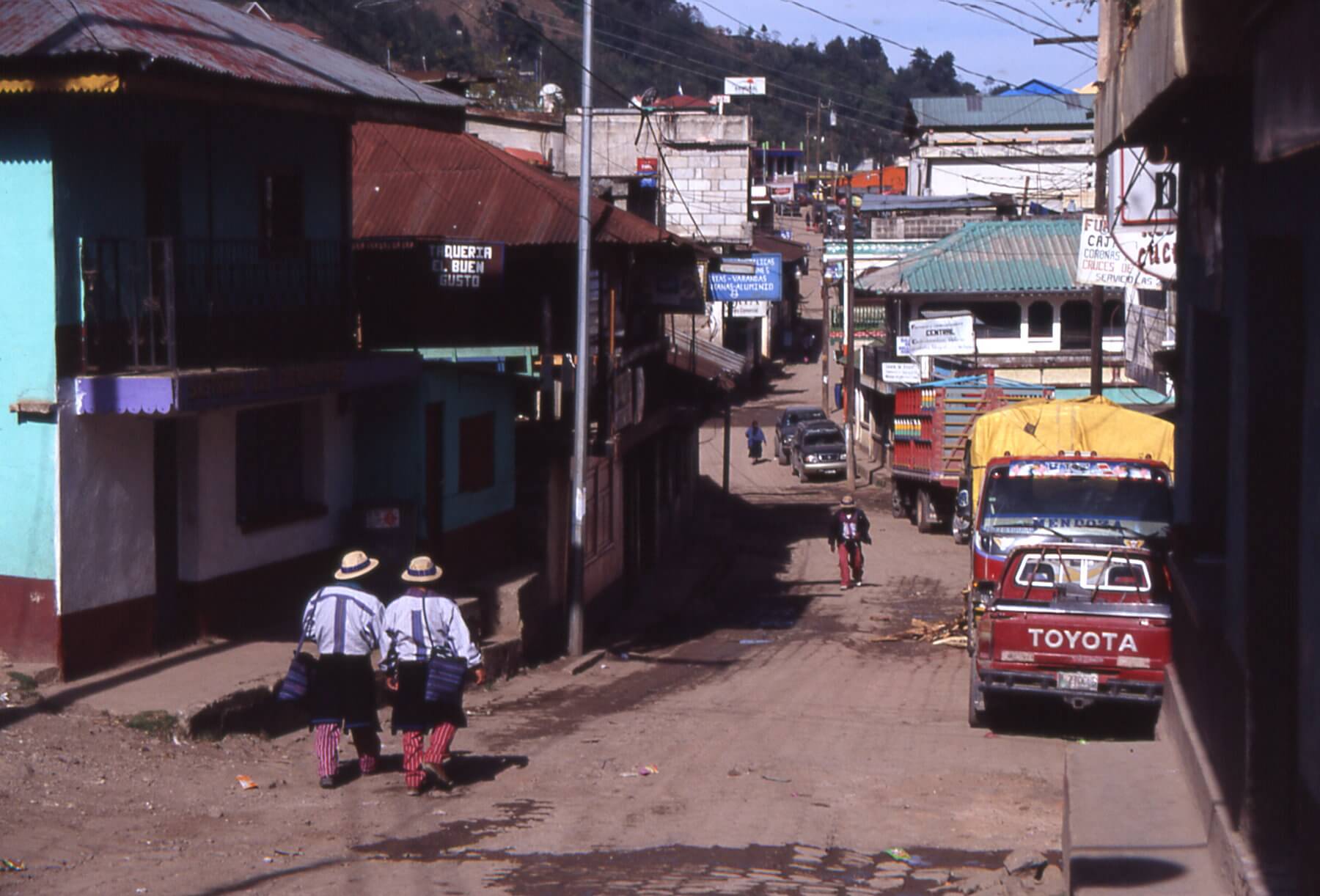

Plus loin, au-delà de Santa Cruz del Quiché, la route aux allures de montagnes russes plonge de vallée en vallée dans une débauche de verdure et de gorges encaissées. Elle file vers le nord en direction de la cordillère de Los Cuchumatanes qui regroupe les montagnes non volcaniques les plus élevées d'Amérique centrale. Alors que le soleil termine sa course vers l’ouest, j’en termine avec la conduite déroutante du chauffeur – qui semble tout ignorer des règles du code de la route – en arrivant à Nebaj, petite ville nichée à 1 900 m, au cœur de la cordillère.

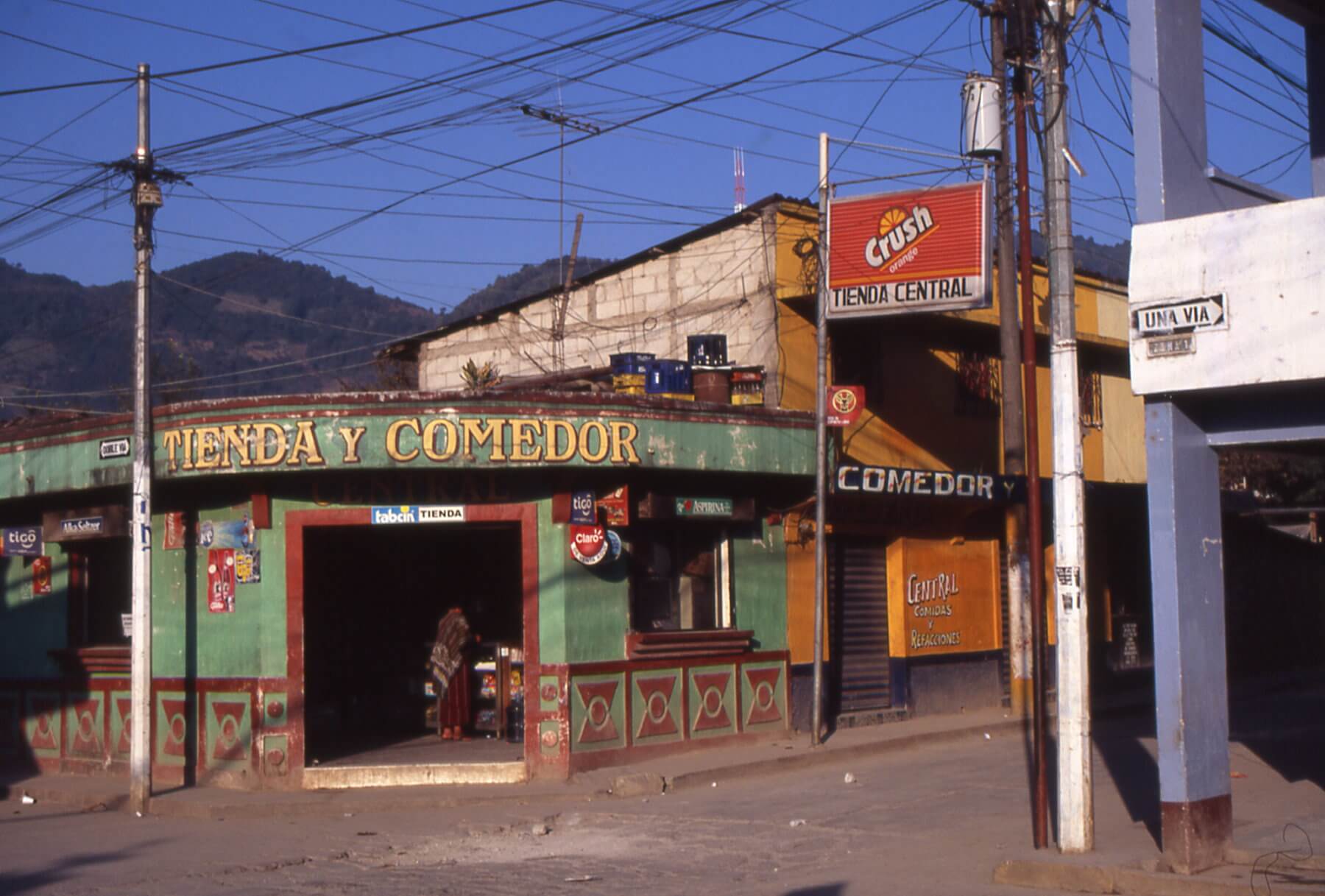

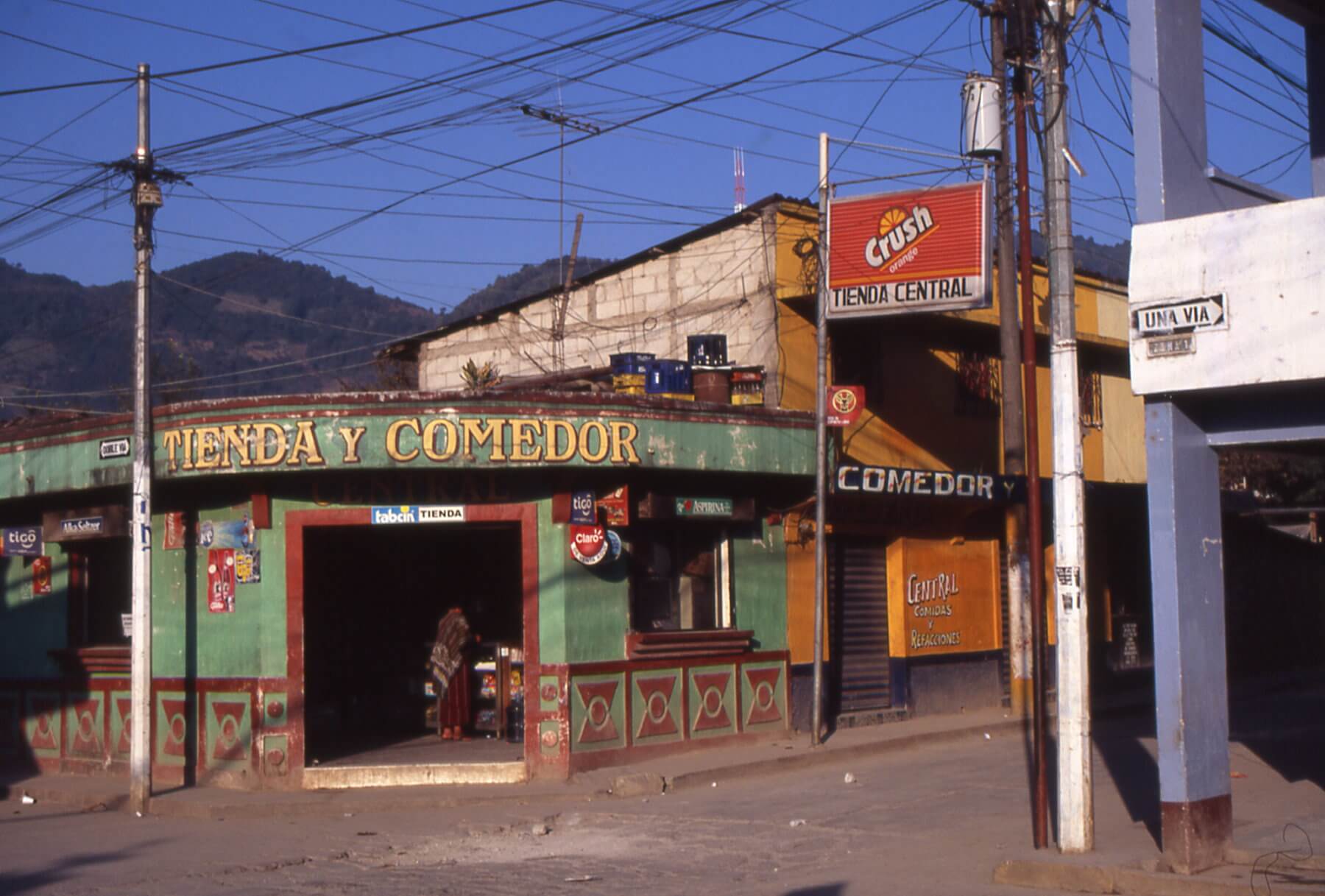

Le lendemain, par une belle matinée ensoleillée, au son d’une musique locale rythmée, un autre chauffeur, après s’être signé devant la vierge Marie bien calée près de son volant, appuie sur la pédale d’accélérateur et fonce ! Il quitte les ruelles pavées de la ville puis emprunte une piste poussiéreuse pour s’élever dans les montagnes en traversant une kyrielle de villages isolés : Cambalam, Xecoxo, Vatzossuchill, Canaquil… Je m’arrête dans l’un d’entre eux, Xepium vers 2 500 m d’altitude, et entame une courte marche jusqu’à Salquil Grande, petit hameau où je prends mon déjeuner dans un comedor (petit restaurant local). Tous les ingrédients de base de la cuisine locale se retrouvent dans mon assiette : œufs, haricots noirs réduits en purée, riz et poulet, sans oublier les célèbres tortillas ou galettes de maïs servies en grande quantité. L’accueil est chaleureux. J’apprécie ce premier repas dans les Hautes Terres, sans imaginer qu’il ressemblera à s’y méprendre aux déjeuners des jours suivants, lesquels présenteront de troublantes similitudes avec les dîners. Parfois, un bouillon de légumes au poulet sera une alternative appréciable aux rations quotidiennes de tortillas et de haricots noirs !

Après le repas, je marche jusqu'à Palop Grande en passant par le hameau de San Francisco Javier et en progressant tantôt sur de larges pistes poussiéreuses, tantôt sur d'étroits sentiers sylvestres. Partout, dans ces hameaux perdus dans les montagnes, des enfants accourent à la vue de ma peau pâle et me salue de mille « Hola! ». Nous échangeons quelques mots et quelques sourires avant de nous séparer. À aucun moment, ils n’ont proféré la moindre requête malgré leurs conditions de vie difficile. Les adultes restent discrets. Certains m’observent, d’autres m’ignorent et puis, il y a ceux qui engagent timidement la conversation : aucun d’eux ne m’a jamais demandé qui j’étais ou d’où je venais. J’aurais souhaité qu’ils soient plus curieux afin que nous puissions discuter plus longuement et que j’apprenne de leurs vies quotidiennes et de leurs traditions ancestrales. Mais, « il est rarissime en voyage, pour qui fait étape là où la fatigue et le mitan du soir l’amènent à le faire, de rencontrer des personnes qui sont des clés de compréhension de leur propre tribu, ethnie ou nation(2)».

Rarissime ne veut pas dire impossible et parfois, les choses adviennent alors qu’on ne les attend pas. Le lendemain, je rencontre Miguel et son cheval blanc. Nous faisons un bout de chemin ensemble. Miguel est extrêmement bavard. Il me raconte le passé sanglant du pays et ses souvenirs dans les Hautes Terres. Parfois, il rit mais le plus souvent, il est douloureusement ému. Sa famille, son peuple ont subi de terribles épreuves. La guerre et la répression féroce de l’armée surtout dans les années 1970 et 1980 sont autant de blessures longues à cicatriser : villages incendiés, populations déplacées, enlèvements, massacres… étaient le quotidien de ces indiens. La signature d'un accord de paix, en décembre 1996, a mis fin à près de quarante ans de guerre civile qui a coûté la vie à plus de cent mille guatémaltèques! Il me parle aussi de la corruption qui plonge le pays dans une impasse économique, il peste contre la déforestation lorsqu’elle a pour but de produire de l’huile de palme puis aborde pêle-mêle des sujets plus légers et très variées, de la coupe du monde de football à l'existence d'Adam et Eve en passant par la fabrication artisanale de cordages en chanvre… Enfin, il m’explique qu'il a appris l'espagnol à l’école et oublié un peu sa langue natale. Ses parents et ses grands-parents parlaient uniquement le mam (une des six langues indiennes les plus parlées avec le quiché, le cackchiquel, le tzutuhil, le kekchi et le chorti) ; ses petits-enfants et arrière-petits enfants ne parleront peut-être plus que l’espagnol. Dans son flot ininterrompu de paroles, il n'oublie pas son cheval et se soucie régulièrement de son confort. À plusieurs reprises, il réajuste la selle et repositionne les sacs pour ne pas risquer de meurtrir la bête.

La piste traverse des champs où les paysans s'activent – c’est la période des semences – et des forêts où des hommes munis de haches abattent des arbres, coupent des branches et les débitent en bûches. Miguel discute avec les bûcherons et je continue mon périple dans la benne d’un camion, brinquebalé dans un enchevêtrement de billots. La piste traverse une forêt dense puis une région de pâturages et d’éminences rocheuses où quelques troupeaux de moutons paissent sous le regard de cavaliers solitaires. Plus loin, elle atteint un vaste plateau d’altitude quasiment nu où les résineux ont cédé la place à une végétation chétive : c'est l'Altiplano. Quelques cactus poussent sur les murs de pierre qui délimitent les lopins de terre.

Ce soir, je dors dans un village situé à dix kilomètres au nord de Chiantla. La famille qui m’accueille vit dans une maison où tout respire le déclin et l’abandon. Les parents et les enfants ont les visages crasseux, leurs mains sont sales et de la morve se fossilisent dans leurs narines. Il n'y pas d'eau potable ni même la moindre boisson gazeuse que les indiens consomment pourtant en grande quantité. Un bain verdâtre croupit entre quatre planches, les toilettes sont dégoutantes, la chambre est pleine de crasse accumulée depuis des années et c’est à la lueur jaune et triste de l’unique ampoule de la pièce que je me force à manger quelques haricots noirs...

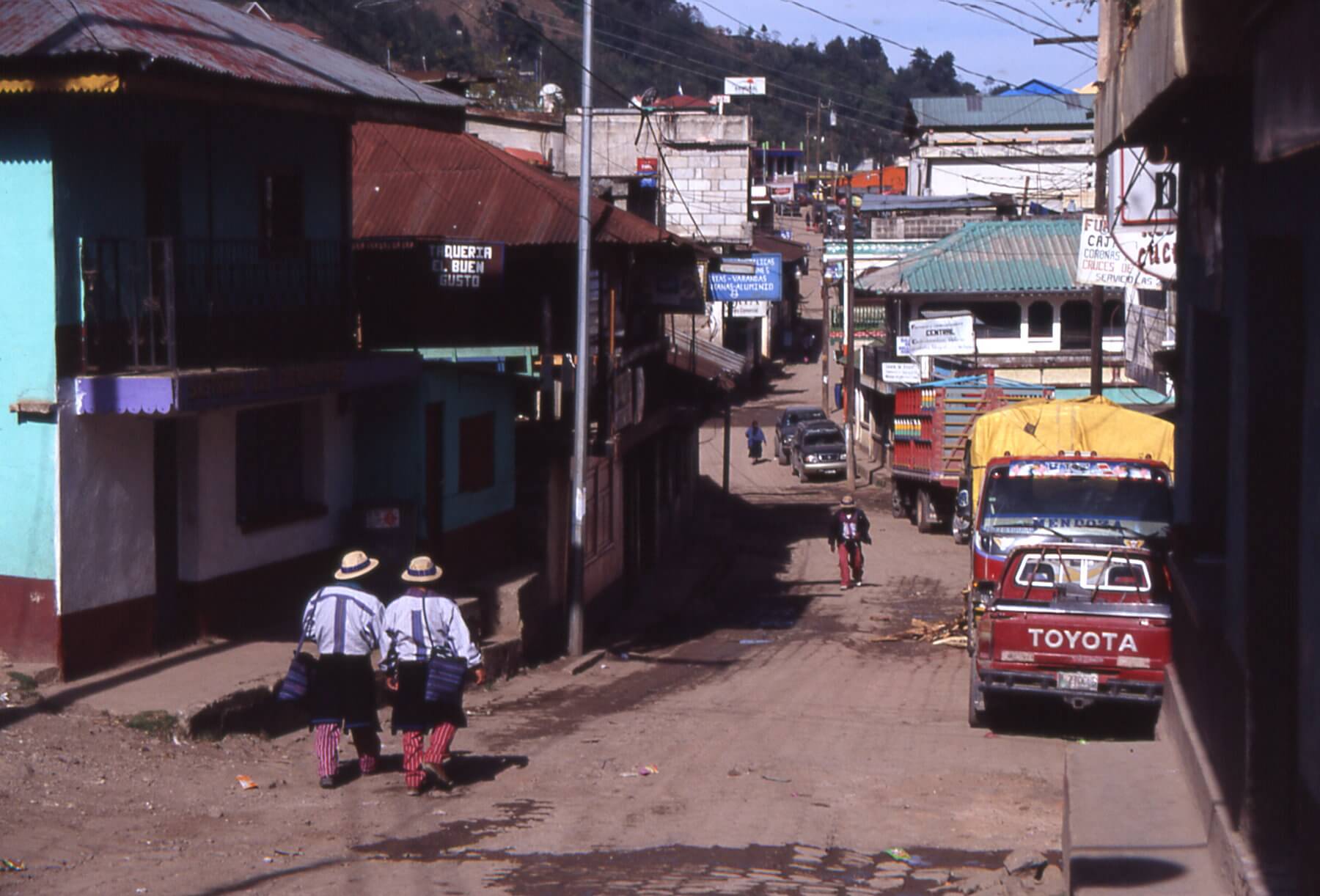

Je quitte les lieux à la première heure et dans la fraîcheur du matin, avec le soleil qui rase les murs blancs et éblouit déjà, j’entame une marche sur une large piste qui dessert une kyrielle de hameaux où le temps semble s’être arrêté. À de nombreuses reprises, je rencontre des hommes qui portent de lourdes charges sur leur dos en utilisant le mecapal, un bandeau de cuir placé sur le front. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont initiés à cette pratique. Je connaissais les porteurs sherpas, j’ai découvert les porteurs guatémaltèques. Plus loin, je croise des femmes qui vont chercher de l’eau, une cruche sur leur tête. Elles avancent lentement dans la bonne humeur en conversant. Elles portent le tzut, une pièce de tissu à usage multiple, qui ressemble à une large écharpe. Plié et posé sur la tête, il sert de coussinet et protège du soleil. Déplié, il se transforme en châle pour se couvrir quand il fait froid ou pour porter les jeunes enfants et les marchandises(1). Hommes et femmes s’activent à leur tâche. Ici, les rôles familiaux sont bien établis. Très tôt ce matin, j’ai vu des hommes, munis de bêches et de machettes, prendre le chemin de leurs milpas, petites parcelles de terre cultivées et travaillées à la main sur des versants de montagne parfois très escarpés. Dans l'après-midi, les hommes rentrent chez eux, souvent lestés par un fardeau de bois qui servira à la cuisine. Pendant ce temps, les femmes lavent le linge, vont chercher de l’eau ou se rendent aux marchés pour vendre ou acheter des produits de première nécessité. Cette journée de marche est certainement la plus belle. Les paysages traversés sont variés. Encore une fois, je n'arrive pas à destination à la seule force de mes jambes. Au lieu-dit La Ventosa, une camionnette à la plate-forme découverte s’arrête et le chauffeur insiste pour que je monte à l’arrière. Je prends place au milieu des indiens habitués à ce mode de transport. La piste cahoteuse d'une quinzaine de kilomètres longe une gorge encaissée et plonge vers le village de Todos Santos. Sur le trajet, j’aperçois des hommes qui portent fièrement des pantalons rouges à rayures blanches, des chemises à col brodé de tons roses et des chapeaux de paille : c’est le costume traditionnel local. La ville présente un certain charme avec ses maisons basses très colorées et ses rues pavées étroites. Autour du village, sur des arpents de terre d’une redoutable inclinaison, les indiens cultivent pastèques, courges, maïs, pommes de terre… Çà et là, ils font pâturer leurs vaches et leurs moutons.

Après la découverte de cette région, assez difficile d'accès et encore épargnée par les grands flux touristiques, je perds un peu d'altitude sans pour autant quitter les Hautes Terres et je vais visiter les incontournables de la région. Le bus me dépose d’abord à San Andres Xecul, un petit village qui vit de la filature et de la teinture du fil de coton. Il est surtout célèbre pour son église de style baroque aux couleurs criardes dont la façade richement décorée de statuettes et de peintures est la plus fameuse du pays. En me promenant dans le village, au détour d’une petite église, j’ai la chance de pouvoir assister à une cérémonie sur un autel de costumbre, lieu d'offrandes et de prières constitué d'un foyer de pierres noircies maculées de cire fondue et décorées de fleurs où un chaman se livre à d’interminables litanies. Encore bercé par les chants chamaniques hypnotiques, je pensais rejoindre le divin et c’est finalement à Quetzaltenango, que mon corps se pose après une marche de quelques kilomètres. La ville, plus communément appelée Xela qui signifie « au pied des montagnes », doit son nom à la présence de volcans proches dont certains figurent parmi les plus actifs de la planète. L’un d’eux est le volcan Santa Maria (3 772 m), un cône recouvert de forêts dont la symétrie est rompue par un immense cratère de un virgule cinq kilomètres de diamètre qui occupe sa face sud-ouest. Il s’est formé en 1902 en rejetant plus de vingt milliards de mètres cubes de téphras. L’éruption a été suivie d’une deuxième nettement moins explosive mais plus longue puisqu’elle a duré dix ans ! Depuis, dans ce cratère, plusieurs dômes de lave se sont formés pour donner naissance au Santiaguito (2 550 m), l’un des plus jeunes et des plus actifs volcans de la planète.

Après un tôt lever, j’entame dans la nuit une courte montée sur le flanc du volcan Santa Maria et atteins, après une heure de marche, le lieu-dit du mirador, point d’observation du Santiaguito. À mon arrivée, seules quelques fumerolles s'échappent du cratère : le dôme semble endormi et peu décidé à « faire le spectacle » pour des touristes qui, frigorifiés, se montrent de plus en plus impatients. Mais, l’attente est finalement récompensée : soudain, une énorme colonne de gaz blanchâtre s’élève dans le ciel verticalement à plusieurs dizaines de mètres. Ce phénomène s’accompagne d’un grondement sourd. Le Santiaguito est bel et bien vivant. Après ce spectacle grandiose où s’expriment pleinement les forces prodigieuses de la nature, je continue l’ascension vers le sommet. Là-haut, il n’est pas rare de trouver des scientifiques qui fascinés par l’intense activité du volcan, l’observent en permanence, étudient les variations de sa composition magmatique et notent ses moindres faits et gestes pour renforcer la prévention des risques auprès des populations locales et espérer prévoir le moment où il va se déchaîner. « Lors de chaque éruption, la température à la surface du dôme passe de 100°C à 300°C du fait de la remontée des gaz volcaniques brûlants. Au fil du temps, ces variations de température et de pression fragilisent sa structure(3) ». Si jamais le dôme s’effondre, d’impressionnantes avalanches de roches et de redoutables nuées ardentes se produiront anéantissant tout sur leurs passages. Mieux vaut donc prévoir cet événement.

Après cette virée en altitude, je finis par descendre car c’est bien connu, « si haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres ». De retour à Quetzaltenango, je flâne dans les rues de la ville puis arrive le bus, dans lequel, brinquebalant et tressautant, je reprends la route vers le lac Atitlán. Ce lac clos, retenant ses eaux dans une cuvette fermée, couvre une superficie de près de cent trente kilomètres carrés. Il fait partie d’un parc national qui a été créé en 1955 dans l’unique but de développer le tourisme et l'économie du pays. Pour attirer les pêcheurs américains, un poisson dont ils sont friands – l’Achigan à grande bouche (aussi appelé perche d'Amérique ou perche noire) – a été introduit massivement dans le lac en 1958. Ce poisson carnivore vorace a éliminé la plupart des poissons locaux et fait disparaître un oiseau endémique, le Grèbe de l'Atitlán. La biodiversité a été détruite. Les touristes américains sont venus pêcher…

Je passe la nuit à Panajachel, une charmante petite ville située sur la rive orientale du lac, à 1 597 m d’altitude. Mon auberge se trouve près de la Casa Cakchiquel, l’un des monuments les plus remarquables de la ville. Construit en 1948, c’est l’un des premiers hôtels à être établis dans la région et il se murmure que le légendaire Ernesto « Che » Guevara y aurait séjourné.

Au petit matin, le vent local, le xocomil, se lève et chahute l’immense étendue d’eau qui soulève quelques vagues. J’embarque sur une lancha, petit bateau privé au moteur puissant, pour une traversée est-ouest du lac jusqu’à San Pedro La Laguna, point de départ de l’ascension vers le volcan San Pedro (3 020 m). Sur les premiers mètres, le sentier se fraie un passage entre les plantations de caféiers. J’apprends que les caféiers sont taillés pour ne pas dépasser deux à trois mètres et faciliter la récolte, qu’ils fleurissent plusieurs fois par an, que les fleurs de l'espèce Arabique ont cinq pétales et sont capables de pratiquer une autopollinisation tandis que celles de l'espèce Robusta ont six pétales et ont besoin de l'aide des insectes, qu’il n'y a pas de floraison en-dessous de 15°C, qu’un arbre produit environ trente mille fleurs par an et que les fruits sont cueillis lorsqu’ils sont rouges.

Plus haut, le maïs supplante le café et, encore plus haut, c’est l’épaisse forêt humide qui couvre le cône volcanique jusqu’au sommet. La végétation y est luxuriante. Les arbres aux ramifications torturées s’élèvent vers le ciel à la recherche du soleil. Ficelés par des lianes, ils sont couverts de mousse, de lichens et parfois d’orchidées et leurs rameaux s’ornent de touffes de plantes parasites. Le sol est recouvert d’un épais tapis de fougères. Peut-être que le puma est lui-même tapis sous cette végétation luxuriante. Je ne le vois pas mais il me voit peut-être. Du sommet, il paraît que la montagne Nariz del Indio ou Nez de l’Indien dessine à l’horizon un visage à forme humaine et que les vues qu’elles soient lointaines ou proches, dans la ligne d’horizon ou plongeantes sont toutes magnifiques. Noyé dans le brouillard, j’attends une éclaircie qui ne viendra pas…

Les jours qui suivent, je pars découvrir à bord d’une lancha quelques-uns des plus beaux villages qui bordent le lac : Santa Catarina Palopo, San Antonio Palopo et Santiago Atitlán. Ces villages sont réputés pour leur artisanat local, essentiellement le tissage et la céramique.

Ce matin, je quitte les rivages du lac Atitlán avec un « chicken bus » pour me rendre dans une autre vallée riche en volcans actifs, éteints ou simplement endormis. Tous se dressent autour d’Antigua, l’une des plus anciennes cités des Amériques et la plus belle ville du Guatemala: ses rues et ses avenues, pavées de galets irréguliers, sont bordées de maisons basses peintes de couleurs gaies et orné de grilles en fer forgé. Ici, tout « contribue à la poésie et à la douceur mélancolique des lieux(1) ». Réputés friands des avocats, qui poussent en abondance dans la région, les habitants d’Antigua sont surnommés panza verde (ventre vert).

Tout près de la ville, dans le massif de la Sierra Madre de Chiapas, s’élève le volcan Acatenango. Depuis sa dernière éruption importante en 1972, il est entré dans une phase de sommeil. Je réalise son ascension au départ du village de Soledad. Là-haut, à 3 975 mètres, je profite d’un magnifique lever de soleil et d’un panorama exceptionnel sur le lac Atitlán, le volcan Agua (3 760 m) et surtout les volcans Pacaya (2 552 m) et Fuego (3 753 m), deux insomniaques qui causent bien des soucis aux populations locales...

Comme tous les insomniaques, le Pacaya souffre d’une diminution de la qualité et de la quantité de son sommeil. Il a donc un sommeil insuffisamment récupérateur mais il n’est pas pour autant sur le flanc. Bien au contraire, il est très turbulent et son hyperactivité fertilise les sols : Pacaya signifie « courge » en langue maya en référence aux nombreuses cultures de courge qui couvrent sa base. Je me rends au pied du volcan par la voie la plus fréquentée et la plus connue qui part du hameau de San Francisco de Sales situé sur son flanc nord-est. L’accès est particulièrement facile et soumis à une réglementation stricte : nul ne peut s’y rendre sans s'acquitter des droits d'entrée et sans l'accompagnement d'un guide local, garant de la sécurité, dans une zone soi-disant très exposée aux attaques à mains armées! Lorsque je m’y suis rendu, une odeur de soufre remplissait l’atmosphère et une coulée de lave de couleur orangée s'épandait lentement sur les pentes du volcan... C’était une lave à la fois fascinante et terrifiante qui sortait des entrailles de la Terre. Elle était pacifique et offrait un spectacle inouï. Elle aurait pu être dévastatrice et emporter la vie sur son passage avant de la faire renaître sur un terrain qu’elle aurait fertilisé.

Deux ans plus tard, en mai 2010, une éruption meurtrière s’est produite. L’état d’urgence a été décrété et des milliers de guatémaltèques ont dû être évacués. Habituellement, les éruptions du Pacaya se manifestent par des coulées de lave ou par des projections de bombe. Cette fois-ci, le volcan a projeté des cendres sur une hauteur de 1 500 m. Ces cendres sont retombées sur une vaste zone s’étalant jusqu’à la capitale et obligeant les autorités à fermer l’aéroport international. Le président Alvaro Colon a même décrété l’état de calamité publique. L’épaisse couche de cendre, jusqu’à dix centimètres, a bouché les systèmes d’évacuation des eaux, ravagé les cultures de café et de cardamone et détruit de nombreuses infrastructures (les habitants devaient dégager les toits de leurs maisons pour éviter qu’ils ne s’effondrent sous le poids des cendres). Ce fut une véritable catastrophe pour ce pays où 60 % de la population vivait déjà dans la misère.

Son voisin, le Fuego (3 753 m), à la limite entre les départements de Chimaltenango, Escuintla et Sacatepéquez n’en est pas de reste. C’est l’un des volcans terrestres les plus actifs de notre planète. « Nuées ardentes, coulées de boue, séismes, les risques liés au Fuego sont nombreux et imprévisibles. La montagne de feu à l’intense activité met les habitants de la région à rude épreuve. Les guatémaltèques ont déjà payé un lourd tribut en vie humaine mais ils doivent faire face. Ils s’organisent pour pouvoir continuer à vivre sur cette terre en perpétuel mouvement(3) ».

Au cours de cette courte expérience guatémaltèque, j’ai découvert des régions intactes, authentiques où les populations ont conservé leurs coutumes, leurs folklores et leurs costumes traditionnels, particulièrement riches en couleurs. J’ai traversé des forêts luxuriantes, arpenté des montagnes sauvages et gravi des volcans actifs : devant ces immenses chaudrons, tous les qualificatifs font piètre figure pour décrire la beauté et la fascination qui s’en dégagent.

(1) Guide NEOS Guatemala – Belize, Editions du Voyage.

(2) Julie Boch et Émeric Fisset, Kamtchatka, au paradis des ours et des volcans, Transboréal (2ème édition)

(3) Série documentaire sur Arte « Des volcans et des hommes – Guatemala : des volcans en terre Maya », un film de Jean-Luc Guidoin.