Liste des sommets gravis

Illampu (6 368 m)

Pic Schulz (5 943 m)

Gorra de Hielo (5 740 m)

Pic del Norte (6 070 m)

Ancohuma (6 427 m)

Chachacomani (6 074 m)

Chearoco (6 127 m)

Janq'U Uyu (5 515 m)

Pach'a Pata (5 650 m)

Traversée du Pach'a Pata

Pyramide Blanche (5 230 m)

Pic Tarija (5 240 m)

Pequeno Alpamayo (5 410 m)

Tête du Condor (5 648 m)

Aile droite du Condor (5 480 m)

Huayna Potosi (6 088 m), voie normale

Huayna Potosi (6 088 m), voie des Français

Huayna Potosi (6 088 m), face ouest

Mururata (5 775 m), voie normale

Mururata (5 775 m), face sud

Illimani (6 439 m), voie normale

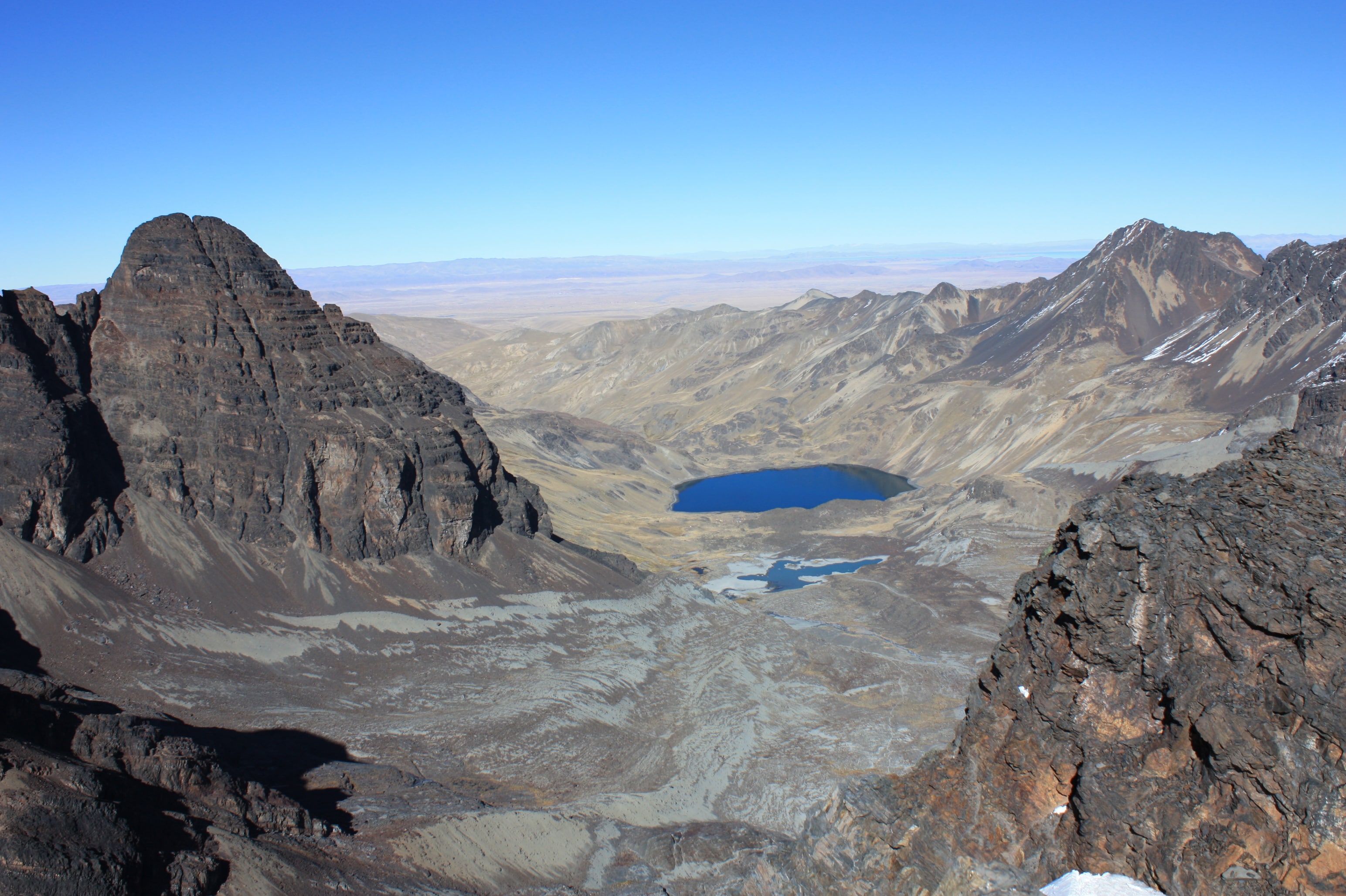

Layka Khollu (6 159 m)

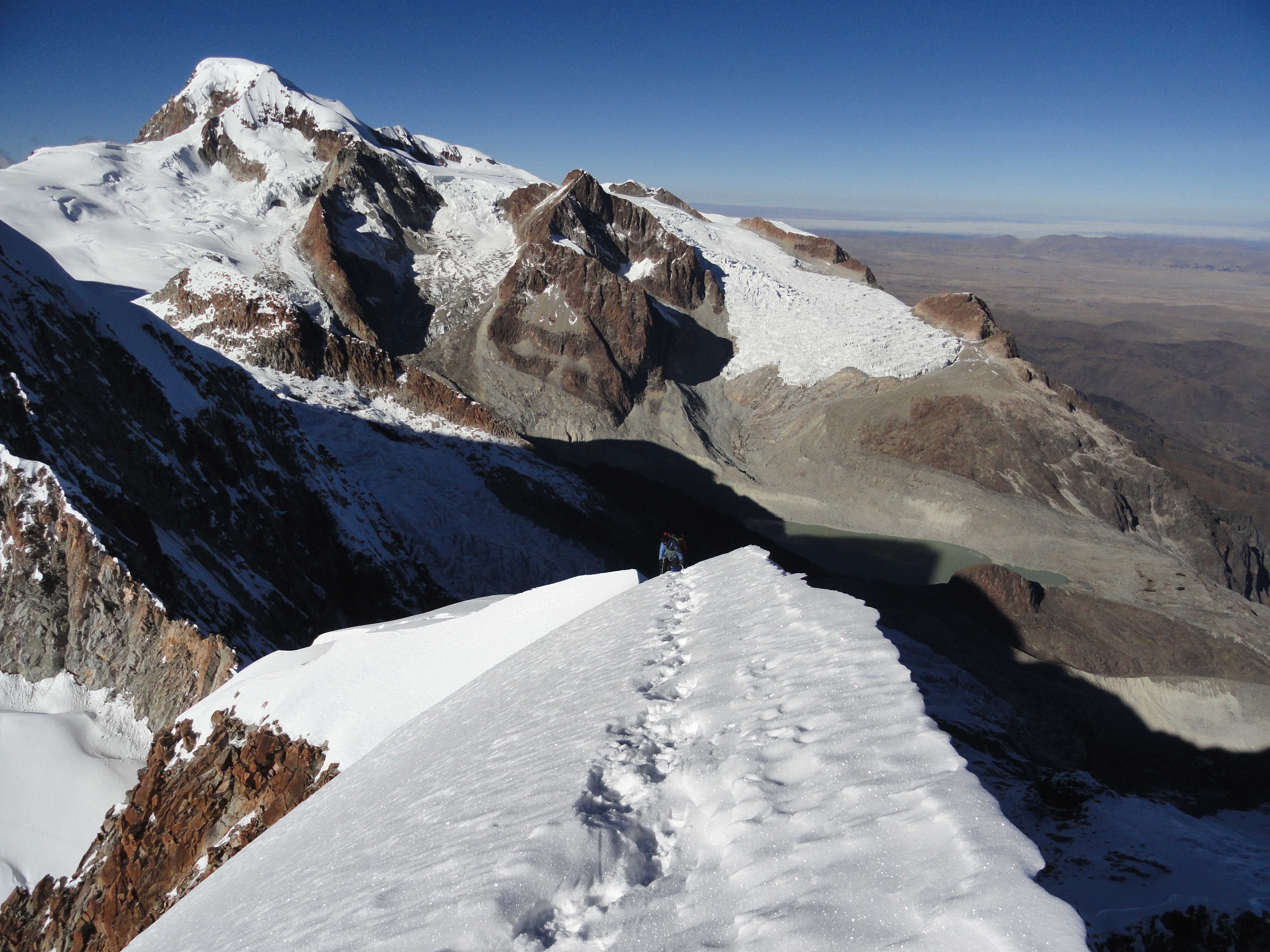

Traversée intégrale de l'Illimani

Illimani (6 439 m), face sud, voie Espiritu del condor Gigante

Niveau

IV, TD, 65 à 70°

D, 55°, IV rocher

IV, D+, 80°, V rocher

IV, TD, 80°, IV-V rocher

IV, AD, 55°

III, PD, 40° à 45°

III, TD, 65° à 70°

I, F, 40°

III, AD+ ou D, 55°, III à IV

III, AD, 65° à 70°

II, AD, 45°

PD, 45°

II, AD, 45° à 50°

III, D, 70°

II, AD-, 45°

III, TD, 80°

II, AD+, 55° à 60°

II, D, 65° à 70°

IV, TD, 80°

IV, D, IV-V rocher

II, AD+, 50° à 55°

II, PD, 40°

IV, TD, 70°

IV, TD+, max 90°, VI rocher